祭改費用💰:台灣民間信仰中的經濟考量與文化意義 |

在台灣豐富多元的民間信仰中,「祭改」是一種常見的宗教儀式,用以祈求神明幫助信徒改運、避邪或解決生活中的困境。然而,這種儀式往往伴隨著一定的費用,即所謂的「祭改費用」。本文將探討祭改費用在台灣社會中的經濟意義和文化價值,並分析其對信徒及宗教團體的影響。 首先,祭改費用的設定通常基於多種因素,包括儀式的複雜程度、所需材料的成本、以及進行儀式的宗教人士的專業水準。在台灣,不同的廟宇或宗教團體可能會有不同的收費標準。一般來說,較為知名的廟宇或具有特定專長的宗教人士,其祭改費用可能會相對較高。 對於信徒而言,支付祭改費用不僅是一種經濟支出,更是一種心理投資。許多信徒相信,通過支付一定的費用,可以獲得更有效的神明庇佑,從而改善自己的運勢或解決問題。這種信仰背後的心理機制,實際上反映了人們在面對不確定性和困境時,尋求心靈慰藉和社會支持的需求。 從社會文化的角度來看,祭改費用也反映了台灣民間信仰的商業化趨勢。隨著社會的發展和經濟的變遷,宗教活動逐漸與市場經濟結合,祭改費用成為宗教團體重要的經濟來源之一。這種商業化現象,一方面有助於宗教團體的運作和發展,另一方面也引發了關於宗教純粹性和商業利益之間平衡的討論。 此外,祭改費用還涉及到社會公平和道德倫理的問題。在某些情況下,高昂的祭改費用可能會成為經濟弱勢群體參與宗教活動的障礙。因此,如何在維護宗教團體經濟利益的同時,確保宗教活動的普及性和公平性,是台灣社會需要面對的挑戰。 總之,祭改費用不僅是台灣民間信仰中的一個經濟現象,更是反映社會文化變遷和宗教與經濟關係的重要指標。透過對祭改費用的深入分析,我們可以更全面地理解台灣民間信仰的多元面貌及其在現代社會中的角色和意義。 |

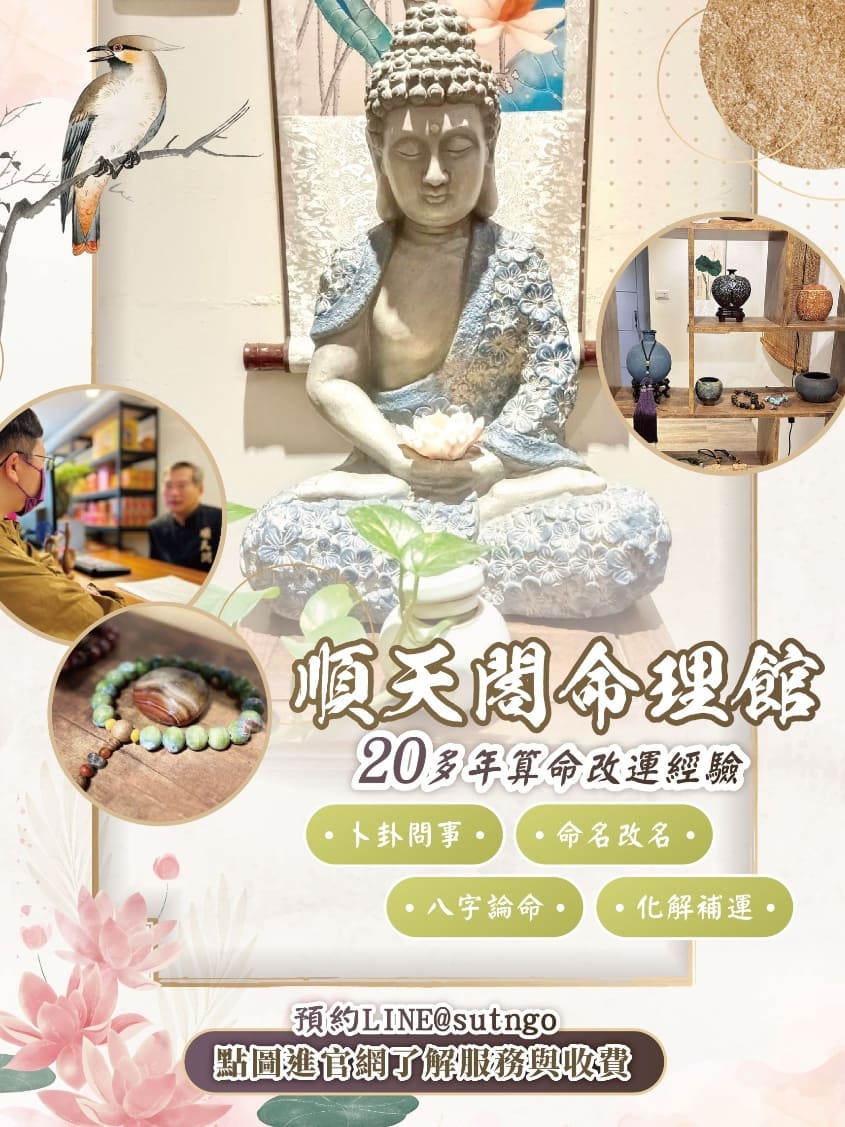

| #祭改費用 |